宝塚歌劇団星組 礼真琴さんのご卒業

東慶寺のブログで、一体全体何の話?!とお思いの皆さまが多いかと存じますが、星組の男役トップスター・礼真琴さんがご卒業されましたので、この機会に一度お話させていただきたく…。

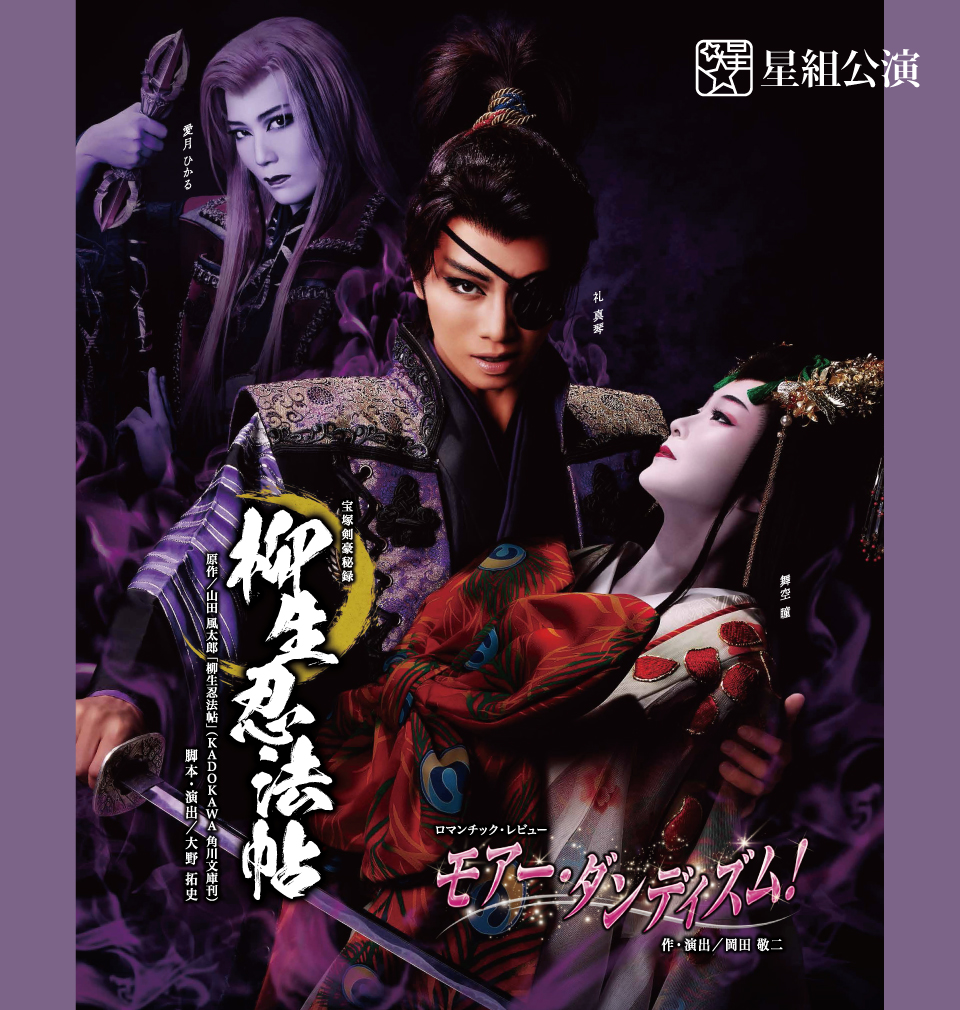

実は2021年に時代小説『柳生忍法帳』(山田風太郎原作)が宝塚歌劇団・星組さんにより舞台化されることとなり、東慶寺に取材の方たちがいらっしゃいました。

私自身、宝塚にほど近い阪急沿線の育ちで、電車の中や駅で常に宝塚歌劇団のポスターを目にしたり、阪急百貨店でタカラジェンヌさんがお買い物する姿を目撃しつつ育ったわけですが、そちらの世界には全く興味が無く、バレエを習う幼馴染母娘が足しげく通う姿に???と思っていました。

ですが、関西人にはなじみ深い阪急関連の事ですから、快く取材をお受けし、「東慶寺が舞台となって出てくるのであれば、一生に一度くらいは観に行っても良いのかも…」と、チケットをお願いし、なんとSSの4列目を手配いただき初めての観劇(日比谷の東京宝塚劇場)に臨んだのでした。

銀橋に突如として現れたトップスター・礼真琴さんを一目みるや、その容姿の美しさ、動く姿の圧倒的なバランス、声、演技、全てに雷が落ちたように打たれて、心震え、心底魅了されたのでした。

もちろんその他の星組の皆さまもそれは魅力的で、あっという間にお芝居は終わり、続くショー『モアー・ダンディズム!』も、「すごいネーミングだなぁ…」くらいにしか思っていなかったのですが(本当にごめんなさい)それは華やかな夢の舞台に、息つく暇も無いほどで、終わった瞬間に、「もう一度観たい、絶対にSS席が良い」と、軽く沼に足を取られていたのでした(その後、どれだけSS席が有難かったのかを思い知る事となります)。

これ依頼、住職、息子と共に家族そろって宝塚観劇にどっぷりはまり、星組さんの公演は必ず拝見して参りました。

その度にこのような素晴らしい世界を知る事ができたことが信じられない気持ちで、「なんていう素晴らしいご縁をいただいたのだろう。ご本尊様が頑張っている私たちに(自分で言ってしまいますが)ご褒美でご縁を結んでくださったのだろうか」と本気で住職と語り合うほどでした。

私自身は、阪急電車と阪急百貨店をこよなく愛しておりました。

小林一三さんは関西を代表する実業家ですが、お茶人として尊敬し、逸翁美術館に足しげく通ったものです。

逸翁とは彼の号で、彼の邸宅が美術館になっていたのですが(現在は新たに美術館が建てられています)、茶室の工夫(上写真・HPより拝借)や、ヨーロッパ視察で持ち帰った物を茶道具に見立てて使うしゃれたセンスに魅了されていたのでした。

また、百貨店も他とは一線を画す素晴らしさで、百貨店の中に、銀座の名店ばかりを集めた銀座街があり、そこでのお買い物は特別な事として記憶に刻まれ、また、老舗の骨董屋が軒を連ねる骨董街まであり、のれんの向こうの畳の部屋で老紳士が店主と話し合う姿を見ては、なにか特別な世界だと感じたものでした。

美術画廊も当時関西の百貨店では一番の規模で、目利きの何人かのおじさま達が全国を飛び回り、作家さんを発掘し、個展をさせて作家さんの成長を共に見守る形をとっていました。私もそこでは随分学ばせていただきました。

小林一三翁の作り上げる世界は、そのすべての根底に「夢」があるのです。

これは、宝塚を観劇するまでぼんやりとしていたものでしたが、今はその輪郭がはっきりと見えるかのようです。

旅立たれてなお、そのような世界が今も継続され、多くの人に夢と希望を与えている事に、言葉では言い尽くせない賛美を贈りたいのです。

そして、私たちがここまで深く沼にはまるきっかけを下さったトップスターの礼真琴さん。天賦の才がありながら、たゆまぬ努力と忍耐で星組を率いるお姿、目に焼き付けさせていただきました。たくさんの感動を有難うございました。

柳生忍法帳の最後に十兵衛が、東慶寺に駆け込んだ会津藩の女たちに「いずれまた立ち寄らせていただこう」と仰るのです!!!

「礼さんご卒業なさったし、東慶寺に立ち寄ってくださらないかな?」などと、私たちはずっと淡い夢を抱いたまま、この先を生きてゆけるのでした。

東慶寺ブログでは最初で最後となる宝塚歌劇団のお話。書かずにはいられませんでした。

皆さまも何がきっかけで「推し活」が始まるかわかりません。推しのある生活を送る方の気持ちもわかるようになりました。宝塚を観劇すると、病が治りそう、綺麗になれそう!と本気で思ってしまいます。

皆さまも何かしらの新しい機会は逃さず、挑戦したり、おでかけなさってみてくださいね。